2024年度訓点語学会訓点資料講習会について

2025.2.9改訂

訓点語学会では、若手研究者育成のための講習会(訓点資料講習会、古辞書講習会、抄物講習会)を2015年から毎年開催しており、多数の参加者を得ています。今年度は、訓点資料を取り上げて実施することとしました。受講を希望される方は、下記の要領をご一読の上、お申し込みください。

【趣旨】

訓点資料は、国語史研究において重要な位置を占めています。しかし訓点資料研究のためには独特の知識を必要とし、研究者人口の現状とも相俟って、その研究方法の伝承が焦眉の急となっています。

このような現状を背景に訓点資料研究の知識と実技を教授し、幅広く国語史研究や関連諸領域の研究者の日々の研究に役立てて頂けるようにしたいと考えます。

今年度の講習会は、9月、12月、3月の開催を予定しています。予定している講師と講義内容は次のとおりです。それぞれの約1ヶ月前を目処に受講者を募集します。受講ご希望の方はその都度申し込みください。

【日時・会場】

○〈終了しました〉第1回 2024年9月21日(土)9時~17時 オンライン(Zoom)

○〈終了しました〉終了しました第2回 2024年12月14日(土)9時~17時 オンライン(Zoom)

○第3回 2025年3月15日(土)10時~17時30分 東京大学 法文1号館 115教室

【対象】

訓点資料研究に関心を持っている学生(学部学生・大学院生、研究生、留学生)、若手研究者、一般社会人等

【資格】

申込資格はありませんが、希望者多数の場合は先着順とします。

【人数】

30名程度

【費用】

無料

【講師】

宇都宮啓吾(大阪大谷大学教授)(第1回担当)

小助川貞次(富山大学名誉教授)(第2回担当)

月本雅幸(東京大学名誉教授)(第3回担当)

【講習資料】

講習資料(電子ファイル)を事前に配布します。受講者は、資料をダウンロードの上、ご自身で印刷する、または、ご自身のPCやタブレットに入れて、当日持参してください。

【申込】

下記の申し込みフォームから、第3回については2025年3月7日(金)までにお申し込みください。受講決定者には別途訓点語学会事務局から講習に関する諸連絡を差し上げます。

第3回訓点資料講習会 参加申込フォーム(googleフォーム)

日時 2025年3月15日(土)10時~17時30分

会場 東京大学 法文1号館 115教室

※会場の詳細については、参加者が決定した段階でお知らせします。

講師 月本雅幸(東京大学名誉教授)

【第3回講習内容】

第3回の講習は月本雅幸が仏書訓点資料とその国語史研究への利用法について担当します。

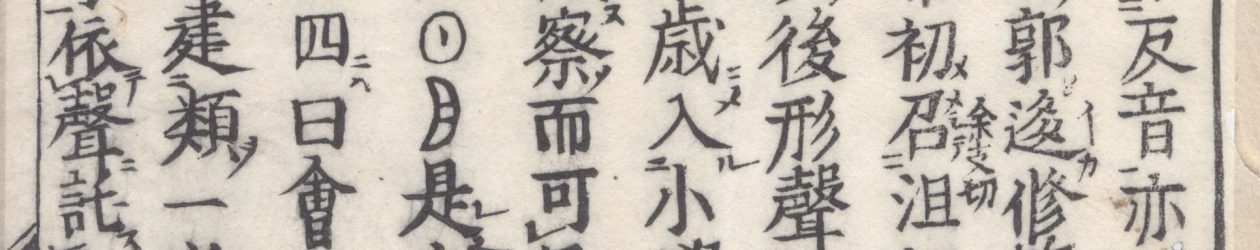

前半では訓点資料を正しく解読することについて、実習を含む講義を行います。その際、東京大学所蔵の訓点資料の原本もお見せします。後半ではその解読結果をどのように利用するか、すでに公刊されている訓点資料の解読文にどのようなものがあるか、またその利用に際して注意すべき点について、具体例を挙げながら述べます。

【第2回講習内容】

第2回の講習会では、国内外に現存する漢籍古写本古刊本・漢籍訓点資料のいくつかを取り上げて、以下のような基礎的な問題について、簡単なクイズを取り入れながら受講者とともに考えてみたいと思います。

1)漢文資料に向き合った当時の読者・加点者や、訓点資料に向き合う現代の研究者は、心的にどのような活動を(意識的・無意識的に)行っているのでしょうか。またその活動(特に現代の研究者の)は資料の媒体や形態と関係するのでしょうか。

2)訓点資料は同時代の国語資料に比べて優れている点は数多くありますが、しかし訓点資料も訓点も不安定な要素をいくつも持ち合わせています(加点者の誤写や誤点、研究者の誤解や誤読、さらにどうしても理解できない加点内容)。私たちが、このようなノイズやエラーに振り回されないようにするためには、どのような心構えが必要なのでしょうか。

3)漢字文化圏諸言語(中国語、ベトナム語、朝鮮語、日本語)は、漢文資料を読解した際に、いずれの言語でもその読解内容を漢文本文に直接加点するという方法を採りました。なぜ対訳や翻訳というもっと自言語寄りの方法(自言語にとって分かりやすい方法)を採用しなかったのでしょうか。

4)少子高齢化が予想以上に進む中で訓点資料・訓点研究の将来はどうなるのでしょうか。

【第1回講習内容】

第1回の講習は宇都宮啓吾が仏書訓点資料について担当します。

仏書訓点資料を前にした時にどのような調査をするかという視点から、書誌学的な調査や調書作成の具体的な方法について説明します。その際には、実際の訓点資料からヲコト点法の確定や片仮名字体の年代判定等について実習する時間を設定します。また、その流れの中で、これらの概説も行います。